最近几天,财政部发布的一个文件可能马上会让近几年在科学仪器一直沸沸扬扬、争论不断的话题:“何为国产?”要盖棺定论了。

什么是国产仪器?这几年业内一直都有争议,

仅在国内组装,或更换logo的OEM产品,其生产源头在国外,算不算国产仪器?

国产品牌核心零部件大部分采购自国外,生产流程在国内完成,算不算国产仪器?

外企在国内建立生产基地生产的,算不算国产仪器?

12月5日,财政部发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。相关链接:https://www.instrument.com.cn/news/20241205/757811.shtml

意见征求稿主要提了三件事:

一、规定了本国产品的适用范围。

政府采购本国产品标准现阶段适用于货物,主要是工业制造品,不包括农林牧副渔产品和矿产品等。

这规定了科学仪器行业在本次政策范围之内。

二、在政府采购活动中,给予本国产品价格优惠。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

采购项目或者采购包中包含多种产品,供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的,对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

这表明,国产仪器在政府采购中能获得实打实的政策倾斜。

三、明确了什么是“本国产品”。

一是产品在中国境内生产,即在中国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变,不包括贴牌、简单包装等。

二是产品的中国境内生产组件成本达到规定比例要求,具体比例分产品确定并动态调整。

三是在满足前述条件的基础上,对特定产品还要求其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成。关于本国产品的适用范围。

这表明征求意见稿如果落地,国产仪器就有了官方定义。

仪器信息网详细分析了本次征求意见稿,就什么是国产仪器进行了详细拆解。

根据征集意见稿原文,本国产品有明确定义,具体三条:

(1) 产品在中国境内生产

具体要求是:

产品应当在中国境内生产,即在中国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

这里面的核心要求就是属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序,产生完全不同于原材料、组件的新产品,并具有新的名称和特征(用途)。

意见稿也明确了,属性改变不包括以下细微操作:

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作;

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示;

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记;

4.简单的上漆、磨光和分装;

5.其他不属于属性改变的情形。

这就表明,简单的贴牌产品、换包装等,都不算本国产品。

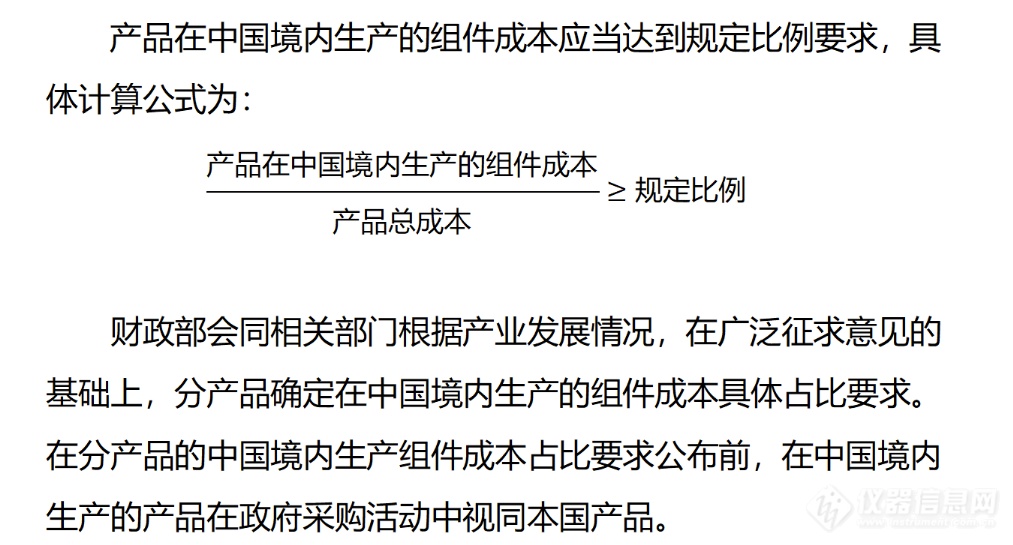

(2)产品的中国境内生产组件成本达到规定比例要求

科学仪器是高技术含量的产业,产品往往结构复杂,有些品类需要上千个零部件。有一些精密零部件可能需要依赖海外供应商,不同产品的依赖程度也不同。以往,关于核心零部件大量进口的国产仪器,这也是争论的焦点。

这次征求意见稿,对此也做出了规定,要求“产品在中国境内生产的组件成本应当达到规定比例要求。”

若规定落地,那么比例多少就是需要重点关注的问题了。

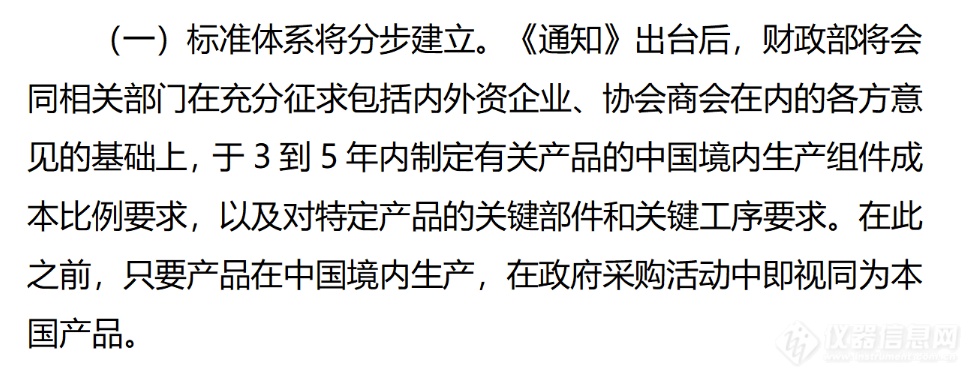

关于比例要求目前尚在意见征集阶段,会考虑不同产品目前国内生产、供应链成熟度的实际情况、分产品进行约定,根据产业发展动态调整。

在起草说明中也进一步解释,《通知》出台后,财政部将会同相关部门在3到5年内制定相关比例要求,而在要求公布前,凡是在中国境内生产的产品都可以视为国产仪器。

可以预见,对于国内有成熟供应链体系的产品,比例肯定会比较高,而对于部分高精尖、确实依赖海外原料、原部件的产品,比例会酌情减少。

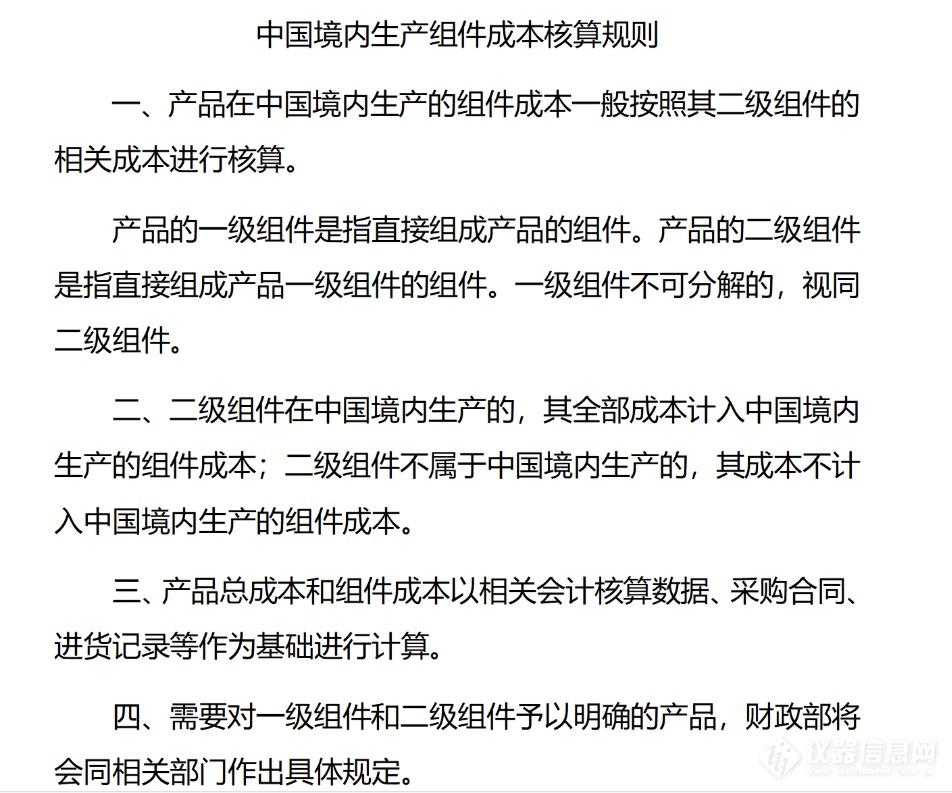

而同时,文件附件中还对组件成本核算规则进行了进一步的详细规定,要核算到“二级组件”,“二级组件不属于中国境内生产的,其成本不计入中国境内生产的组件成本。”

(3)符合对特定产品的关键组件、关键工序等要求

目前,还没有明确哪些是特点产品,不同产品的“关键组件”“关键工序”到底指代什么,还要关注后续的详细要求。

而对于仪器所属实体企业的要求,在起草说明中也明确了,对内外资一视同仁。

即,外资企业在华生产的产品,只要符合相关标准,就是国产仪器。

未来影响

这一文件对于无论是国产还是进口品牌,无疑是非常重要的。

显然,

该政策首先利好的是掌握核心知识产权,产品国产化程度较高的本土品牌;

同时,对于进口品牌,也有利好,它明确了进口品牌“在中国境内生产”、“建立本土供应链”、“在中国境内完成关键组件、关键工序”的产品就是国产仪器,这无疑对于近来大规模扩大本土化的进口企业是一个定心丸。

当然,关于实际政策落地,以及后续的动态发展还需持续关注。